平成25年報告

秋季演能と謡 10月26日(土)10時より 会津能楽堂

能「小督」ー半能 カメラマンが急用不在となり、能だけ撮影/掲載

あらすじ 四番目物。季節は秋、時に中秋。所は名月の嵯峨野

小督の局は時の天皇高倉帝の寵愛を受けていたが、中宮(正妻)が平の清盛の娘であったので、その権勢をはばかって宮中を去ってしまいます。天皇の嘆きは深く、密かに腹心の源仲国(シテ)のもとに勅使を派遣し、仲国に小督の局を捜しだすように命じになります。手がかりは嵯峨野の「片折戸」のある家に住んでいるということだけです。今宵は名月、小督の局はきっと琴を弾じるに違いないだろうから、それを頼りに捜して参りますとお答えします。帝は仲国に名馬を与えますが、仲国はその名馬に乗って探索に出かけます。

今回は前半を省き、中入り 後よりの上演です

一方小督の局は嵯峨野で悲しい思いでおりますが、気を紛らすために琴を奏でます。

仲国は名月に照らされた嵯峨野にやって来ますが、片折戸という手がかりだけなので方々を捜します。法輪寺のあたりに来るとかすかに琴の音が聞こえてきました。耳を澄ますと「想夫恋」(男を思慕する女心の曲)の調べで、この琴の音は小督の局のものに違いないと確信し、片折戸の門口で案内を請います。しかし小督の局(ツレ)は門を固く閉ざし会おうとしません。侍女(ツレ)の取りなしで、仲国は小督の局にようやく会うことが出来ます。小督の局は帝の手紙をいただき読み、帝の寄せる思いに感泣します。

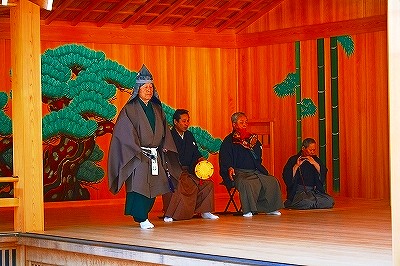

仲国は小督の帝宛のお手紙を請い、小督は寵愛された我が身を思い帝への手紙をしたためます。手紙をいただいた仲国が帰ろうとするのを小督は引き留め、酒肴を用意し仲国をもてなします。仲国は名月を愛で舞(男舞)を舞います。仲国は必ず迎えの車をさし向けることを約束し、今はこれまでと勇む心で馬上の人となり、小督も名残を惜しみながら片折戸から見送ります。

エピローグ

小督は宮中に帰るのを渋るが、「想夫恋」の曲で彼女の真意を悟っていた仲国に押し切られ、こっそりと天皇のもとに帰ってきた。その後、二人はひそかに逢瀬を重ねるが、清盛におもねる者から秘密が漏れて、皇后の父である平清盛の怒りに触れ、高倉天皇第二皇女を出産したのちに出家させられた。元久2年(1205年)に藤原定家が嵯峨で彼女の病床を見舞った記録があるが、その後の消息は不明。

「小督」は『平家物語』に素材を得て作曲されていますが、ところどころに「峰の嵐か松風か、それかあらぬか、尋ぬる人の琴の音か、楽は何ぞと聴きた

れば、夫を想ひて恋ふる名の、想夫恋なるぞ嬉しき。」など、平家物語に準拠した名文がちりばめられています。)

|

|

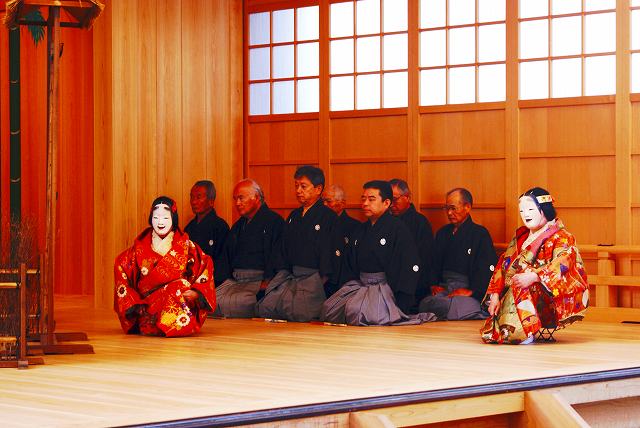

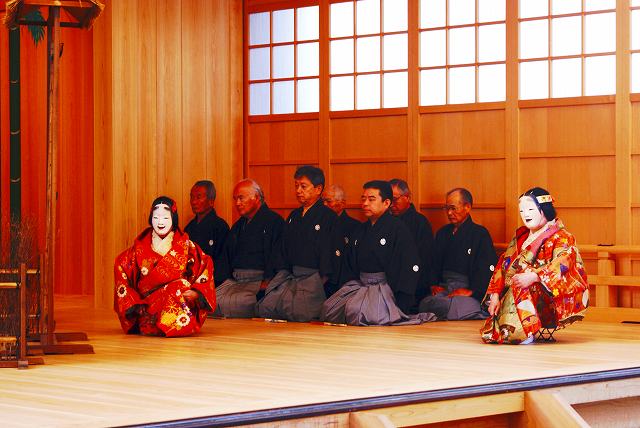

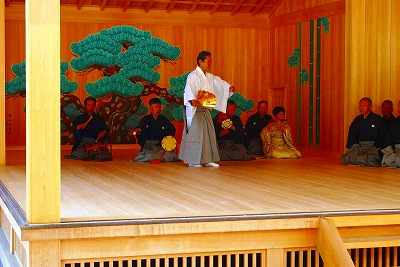

| 小督と侍女が橋掛りをはこぶ(運ぶは歩くことを言う) | 後見人によって片折り戸も運び込まれシテの出を待つ舞台 |

|

|

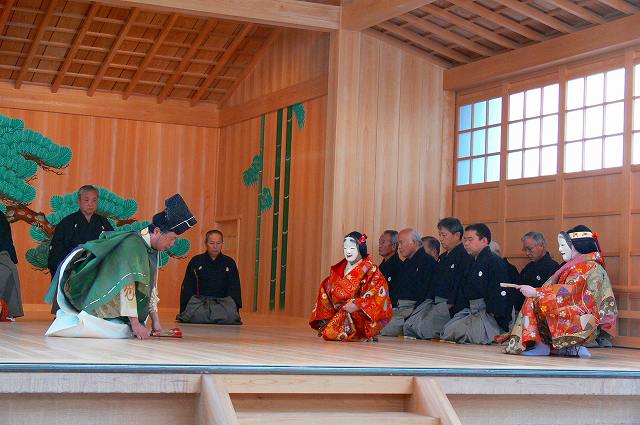

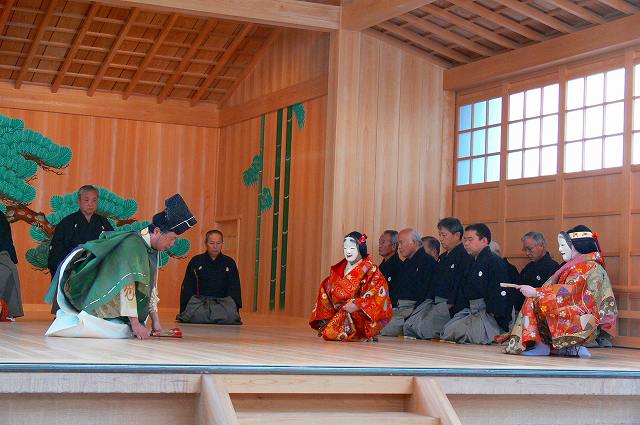

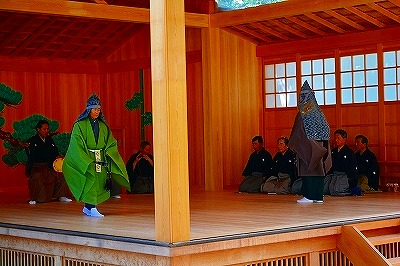

| 天皇の使者が馬に乗り(右手の鞭が示す)小督を探しにやってくる | 片折り戸と想夫恋の琴の音で家を探し当て案内を請う |

|

|

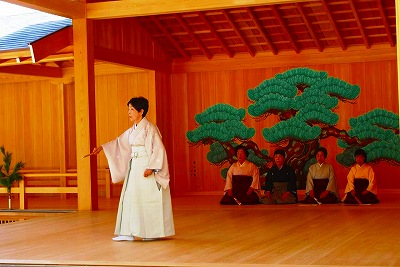

| 勅使仲国は小督に天皇の思いを伝える | 小督は勅使に会おうとしない外で待つ勅使 |

|

|

| 侍女の説得で小督は侍女は仲国を室内に招き入れさせる | 場面が室内に替わるため片折り戸を後見人が運び出す |

|

|

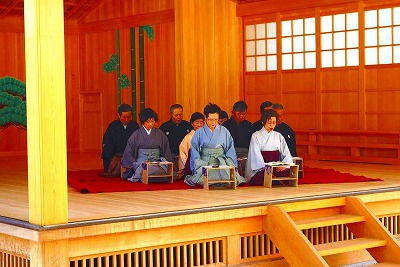

| 小督は仲国から天皇の想いを知らされ、心が揺れ動く | 頑なな気持ちもほぐれ、小督は天皇に手紙を書き仲国に託す |

|

|

| 手紙を受けとり、労いの酒を受ける。侍女の扇は酒器をあらわす | 仲国は喜び勇んで舞い、帰路につく |

●薪能 「胡蝶」 9月23日(祝日)

晴天に恵まれ大勢の観客があり、盛会でしたが、風が強く、篝火は取りやめました。

春季「能と謡い」 6月2日(日) 午前10時始め 於 会津能楽堂

|

|

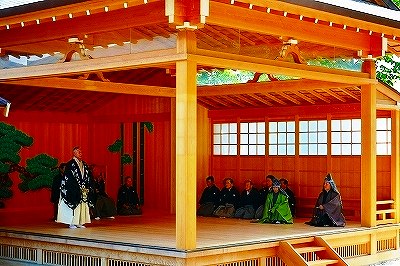

| 養老(左ツレ、中シテ 右ワキ) | みやび会 朝長(左より後シテ、前シテ、ワキ、ワキヅレ) |

|

|

| 舞囃子「弓八幡」 シテ坂内庄一 | 清経(きよつね) 左より ツレ、シテ、ワキ |

|

|

| 仕舞 東北 クセ シテ 佐藤仁 | 仕舞 桜川クセ 宇田宣子 |

|

|

| 舞囃子「羽衣」 シテ 長谷川桂子 | 采女 シテ堀 篤子 |

|

ワキ 鈴木圭介 ワキヅレ 皆川米作 大 坂内庄一 小 折笠成美 笛 山田和彦 地謡 荒川 勝 鈴木直樹 相田幸三 渋川兼三 有我嘉雄 中村寿男 平林光雄 星 英男 後見 佐藤信英 齋藤 堅 |

| 舞囃子「富士太鼓」 シテ 佐藤ヨシカ | |

|

|

| 西国の僧がツレと共に都見物に行くため舞台に出てくるところからはじまる | 旅の途中、生田川の辺で色鮮やかに咲いている梅の木を見つけ |

|

|

| 来合わせた男(前シテ)に名前を聞くと、箙の梅だという。その由来を尋ねると、源平合戦の時、源氏の若武者、梶原源太景季が折から咲き誇っていた梅の枝を折って、笠印の代りに箙に差してめざましく活躍したので「箙の梅の名が残った」と言う。 | 更に一ノ谷の合戦の様子を詳しく語る。僧が一夜の宿を請うと自分は景季の亡霊と名乗り、花の木陰に宿をとるようにと言い捨てて消え失せます。(中入り)ワキとツレは花の木陰で仮寝をして、待謡を謡い後シテの出を待っている |

|

|

| 箙に梅花を差した若武者が現われ、名を尋ねると景季の亡霊と名乗り、修羅道の苦しみを語りだす。 | 一ノ谷で先駆けの功名を得ようと敵に向い、戦う様子を見せる |

|

|

| また秘術を尽くして闘う様子をも詳しく見せる。 | 左に同じ |

|

|

| やがて夜も明け、僧の夢の中で、景季の霊はいとまを告げる | 後シテの退場 |

、 |

解説・注釈 1,当日は時折強い風があり、そのため、素謡で手で本を押 さえているなどが見られる 2,能の写真はワキ正面からの撮影ばかりであった |

| ワキとツレもシテに続いて橋掛りへ向かい能「箙」は終わる |