平成24年(2012)の記録

●秋季演能会「能と謡」 10月20日(土) 午前10時始まり

能は例年午後2時以降になります

舞囃子は小袖曽我、桜川、猩々の三曲、仕舞 七曲 素謡は老松、柏崎、実盛、羽衣、融、井筒があります。詳しくは当日受付で配布する番組でご覧下さい。

平成24年の行事報告

薪能[半蔀]Hashitomi 9月23日(祝日) 会津能楽堂

日中は小雨模様で心配しましたが夕方から雨は止みました。

写真報告(取り急ぎ)

|

|

|

難波ー渡部マサ子 |

笹の段ー宮森京子 |

|

|

|

実盛ー平山

昇 |

融ー伊東

正 |

|

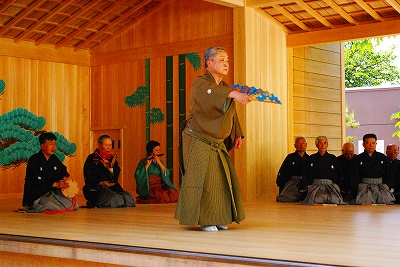

前座の仕舞4番終了後,[火入れ式]があり,薪能が始る.お調べが聞こえ、雰囲気が醸し出され、幽玄の世界へと導いてくれる.やがて橋掛りから囃子方,右より地謡方は座り、笛の音合図に幕が上がり、ワキの登場である。

ワキの名乗りや状況説明の謡いのあと前シテが出てくる。

前シテ広谷元子、後シテ渡部静子 ワキ上野正義、

囃子方,地謡,後見,装束方のお名前は番組でお知らせしてあり、ここでは省きました。

会員の他に後片づけのサポーター,さらには写真撮影サポーターがおられます.感謝します。 |

|

薪能では焚き火係りは大事な配役,そのための装束 |

|

|

|

|

ワキの出. |

|

|

|

|

前シテが夕暮れ時に現れ、一本の白い花を供える。(手に花はないが) |

ワキの方向を見てワキとの問答。僧が花の名と女の名を尋ねる |

|

中入りに入る.ここで半蔀の搬入が行われた.

シテは能面の小さな目穴からみて動いているので、原則フラッシュ撮影はご遠慮願っています。

半蔀の搬入の写真は手ぶれで、また火入れ式はカメラ担当が舞台直後のため撮影できなかったため掲載できません。 |

|

と、その女は「名乗らなくても、そのうちに解るでしょう。「私はこの花の陰から来た者で、五条辺りに住んでいる」と言い残して、花の陰に消えてしまいます。

中入り後のあらすじ

(狂言は本日省略)から光源氏と夕顔の君の恋物語を聞いた僧は、先刻の言葉をたよりに五条辺りに行きますと、昔のままの佇まいで半蔀に夕顔が咲く寂しげな家がありました。

僧が菩提を弔おうとすると、そして僧に重ねて弔いを頼み、夜が明けきらないうちにと半蔀の中へ戻って行きます。

そのすべては、僧の夢の内の出来事でした。 |

|

|

|

|

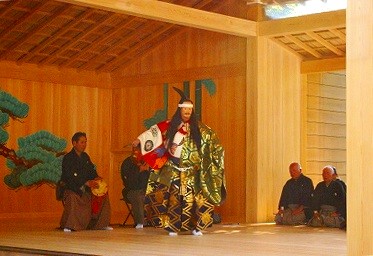

笛の合図で後シテが出て、半蔀の中に入る |

半蔀を上げて夕顔の霊が現れ、光源氏との恋の思い出を語り、舞を舞うのでした。下段左 |

|

|

|

後見役は半蔀に入るも出るも竹棹を操り手助けする |

ゆったりとした序の舞ーゆるやかな舞だがそれがかえって難しい |

|

|

|

半蔀に入りやがて終わる |

シテにつづいてワキも退場.気のゆるみが出来ない運びだ. |

|

|

●能「半 蔀」 Hashitomi 季節・秋 所・京都紫野 注、半蔀(はじとみ)は上半分を押し揚げる板戸、格子戸で寝殿造の屏障具の一つ

京都、北山紫野の雲林院に住む僧が、一夏かけた安居(あんご)修行(九十日間籠る座禅行)を終える頃、毎日供えてきた花のために立花供養を行っていると、夕暮れ時に一人の女が現れ、一本の白い花を供えました。

僧が一際美しく可憐なその花の名は何かと尋ねると、女は夕顔の花であると告げるのでした。さらに、僧が女の名を尋ねると、その女は「名乗らなくても、そのうちに解るでしょう。「私はこの花の陰から来た者で、五条辺りに住んでいる」と言い残して、花の陰に消えてしまいます。

里の者(間狂言・本日は省略)から光源氏と夕顔の君の恋物語を聞いた僧は、先刻の言葉をたよりに五条辺りに行きますと、昔のままの佇まいで半蔀に夕顔が咲く寂しげな家がありました。僧が菩提を弔おうとすると、そして僧に重ねて弔いを頼み、夜が明けきらないうちにと半蔀の中へ戻って行きます。そのすべては、僧の夢の内の出来事でした。

夕顔は、光源氏の恋人の一人で、五条辺りでふと目に留まった、身分もわからない夕顔の花のように可憐なこの女性に、源氏はいたく心惹かれ情熱的に愛します。しかし、それもつかの間、連れ出した先で、夕顔は物の怪に取り殺され、短い恋は終わりを告げてしまうのです。

この能は、源氏と夕顔の恋物語を基としていますが、物語を描くよりも夕顔の花そのものの可憐さに、はかなく逝った夕顔の君のイメージを重ね、花の精のような美しい夕顔を造形しております。すべては僧の夢という結末につながる、幻のようなしっとりした優美さを感じさせる能です。 (文責 折笠 成美)

春の謡と能 5月27日 於会津能楽堂 10時開始 晴天

当日の番組順に写真報告