平成23年(2011) 行事報告

秋季演能

● 紅葉狩 Momijigari 10月23日(日)

|

|

|

お調べ(チューニング)は能の開始合図でもある。ワキヅレが撮影 |

出演前の静かな緊張した雰囲気に包まれる鏡の間 |

|

|

|

紅葉を飾った塚(右)を出す幕上げは装束方3人が兼務する |

一畳台のあとに後シテの隠れた塚が運び出される、 |

|

|

|

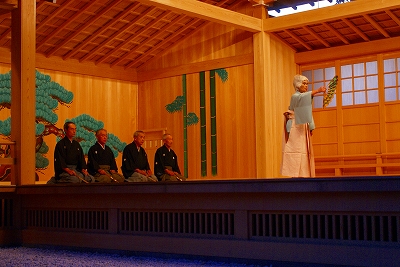

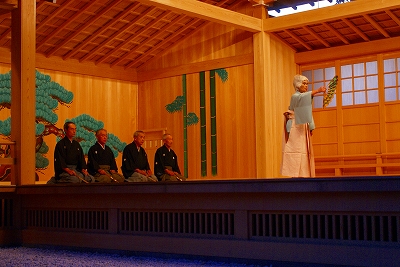

きらびやか装束の上臈(じょうろう)が舞台に出る |

紅葉を愛で幕をはり酒宴をはじめる |

|

|

|

そこへ鹿狩りに来た平維茂(これもち)とその従者が通りかかり、この山中での人影を不審に思い、従者に名を尋ねさせます |

女達は名を名乗らぬものの身分の高い女性のお忍びと思い、維茂はその興を妨げないように馬から降り、道を替え通り過ぎようとします。 |

|

|

|

女達はその心遣いにかえって感心し、維茂を引き留め酒宴を共にするように誘います。扇でただ袖をさわる所作が誘いを表わす。なんとも奥ゆかしく、きわめて日本的所作で、美しいことであることか。演劇や歌舞伎の大げさな証言とはまるで異なる。 |

維茂は断りかねて、勧めに応じて杯を重ね、美女の舞う見事な舞に見とれ、いつしか酔いが回って、この後の美しい舞に見とれているうちに、寝入ってしまいます。 |

|

|

|

女達はそれを見届けると、鬼の本性を現わし「目を覚ますな」と言い捨てて山中に姿を消します。 |

地謡方 |

|

|

|

やがて八幡宮の末社の神が維茂の夢枕に現れ、神剣を授け鬼神を退治せよと神勅を伝えます(狂言が勧めますが本日は省略)。

その鬼女が塚より現われる。 |

目を覚ました維茂は、神剣を押し戴き身支度をして待ち構えますと稲妻が光り雷鳴が轟き騒然となります。そして本性を現した鬼女が襲い掛かって来ると維茂は刀を抜いて応戦し、激しい格闘をし、ついに鬼女を退治します。 |

|

前シテ 坂内庄一 後シテ 木村武晴 ツレ 相良実、佐藤仁

ワキ 平山 昇 ワキヅレ 鈴木圭介

大 船木真一 小 折笠成美 太 佐藤馨 笛 山田和彦

地 渋川兼三 坂内 実 星 英男

平林光雄 中村寿男 佐藤信英

後見 丑米義弘 小野木 保 伊東 正 上野正義 荒川 勝 |

正面には雨対策としてテント張ったが、幸い曇り空であった。やはり「テントは無粋である」との感想もあった |

|

素謡 張良(能楽会女性 ) |

素謡 大江山( 輝雲会・喜宝会 ) |

|

加茂物狂(みやび会) |

仕舞 熊野(山垣茉桜子ー小学生) |

|

仕舞 猩々(渡部蛍ー小学生) |

素謡い 雲雀山(観世流) |

|

|

|

藤栄 |

|

素謡 藤栄 加茂物狂 烏帽子折 大江山 雲雀山

仕舞(今回、写真なし) 砧(折笠成美) 玉の段(山垣美枝子) 難波(野崎邦子) 葛城(渡部妙子)

舞囃子(今回、写真なし) 吉野天人(観世流安西久子) 須磨源氏(齋藤令子) 田村(渡部測行)

能「紅葉狩」解説 季節・秋 所・信濃の国(長野県)戸隠山

中秋の頃、戸隠山に、ある上﨟(貴婦人)が数人の侍女を伴い「紅葉狩」に来て山陰で酒宴を始めます。そこへ鹿狩りに来た平維茂(これもち)とその従者が通りかかり、この山中での人影を不審に思い、従者に名を尋ねさせますが、女達は名を名乗らぬものの身分の高い女性のお忍びと思い、維茂はその興を妨げないように馬から降り、道を替え通り過ぎようとします。

女達はその心遣いにかえって感心し、維茂を引き留め酒宴を共にするように誘います。維茂は断りかね勧めに応じて杯を重ね、美女の舞う見事な舞に見とれ、いつしか酔いが回って寝入ってしまいます。女達はそれを見届けると、鬼の本性を現わし「目を覚ますな」と言い捨てて山中に姿を消します。

(中入り)

やがて八幡宮の末社の神が維茂の夢枕に現れ、神剣を授け鬼神を退治せよと神勅を伝えます(狂言が勧めますが本日は省略)。

目を覚ました椎茂は、神剣を押し戴き身支度をして待ち構えますと稲妻が光り雷鳴が轟き騒然となります。そして本性を現した鬼女が襲い掛かって来るとこれ維茂は刀を抜いて応戦し、激しい格闘をし、ついに鬼女を退治しその威勢は真に立派なものでした。

☆ 鬼女紅葉」 伝説 (概説)

貞観八年(平安時代中期) 奥州「会津」に幼名「呉葉」という女の子が生まれ、成長して美貌と優れた才覚により両親と京に上り名を「紅葉」と改めました。

源経基 (つねもと) に仕え、寵愛を受け子を宿しますが経基の正妻に妖術を使い病にした事が露呈、北信濃の水無瀬の里 (現在の鬼無里) に流されました。 紅葉は水無瀬の里の村人に色々なことを教え妖術で病を治すなどして信望を集めました。

やがて戸隠の荒倉山の岩屋を拠点として略奪を繰り返すようになり、その悪事は都にも聞こえ朝廷の命により平維茂が討伐に向かい、上田の別所北向き観音を訪れ、その力を授かり荒倉山に至り

(以下あらすじの通り) 「龍虎が原」 で紅葉を討伐したのでした。 (文責 折笠 成美)

●第25回会津鶴ヶ城 薪能 9月23日 午後5時30分開始、

入場無料、会津能楽堂

番組順

|

|

|

装束方はワキツレ、ワキ、前シテの順序で始まる。 侍女は勉強中? |

初めての前シテー雰囲気が伝わるね |

|

|

|

連調連管 (笛と太鼓の合奏です)ー珍しいだしものなんです |

観世流 敦盛ー神田サダ子、 |

|

|

|

観世流 天鼓ー長谷川桂子、 |

宝生流 班女-渡部静子、 |

|

|

|

宝生流 三井寺-堀篤子 |

火入れの儀 |

|

|

|

能のはじまる前に,後見役が大屋台という作り物を舞台に運ぶ。まばゆくまでに輝く宮殿の四方には、諸侯や身分の低い人たちも集まって昼も夜も賑わっている。観客は質素なつくりの大道具を見ながら、きらびやかな大きな宮殿を想像し、臣下に囲まれている王をイメージしなければなりません。この点が普通の演劇と異なる世界遺産たる由縁だ |

王(ワキ役)と大臣(ワキヅレ)が舞台に登場いまだかってない賢い王の政治のため、国は平和で栄えている。これは大変喜ばしいことだ。まばゆくまでに輝く宮殿の四方には、諸侯や身分の低い人たちも集まっている。そして町は昼も夜も賑わっている」。と 地謡と共に謡う。 |

|

|

|

そこへ桃の枝を肩にして、一人の若い女性(前シテ)が現れる |

この枝は3000年に一度だけ、片方の枝に花を咲かせ,そして実を結ぶ桃の枝です。と語る。 |

|

|

|

「この枝に花が咲いたのは、善政の賜物です。私はあなたにこの枝を捧げたい」と手渡す。 |

帝王は「それでは、この枝はあの西王母の園からですか?」

彼女は答えず「実は、私は天国の人間で、西王母の分身です」と身分を明かす。そして、天国は不老不死の楽園であると語り、桃を献上するために再び戻ると約束し、姿を消します。 |

|

|

|

冠をつけた美しい西王母(後シテ)が現れ、侍女は桃を手にしています |

小学1年(男)の侍女は落ち着いている。支度部屋(楽屋)にて |

|

|

|

彼女は侍女から桃を受け取り、それを帝王に献上します。 |

君主がよい政治を行うと三千年に一度実る桃をその君主に献。王の不老長寿は約束されたことになります |

|

|

|

喜びの酒宴において、彼女は着物の袖を翻し、美しく舞います |

ノーフラッシュ撮影のため、ブレやピンボケで御免下さい。 |

●能「西王母」

前シテ 秋本征子 後シテ古田豊子 子方 佐藤響

ワキ 佐藤信英 ワキヅレ 松尾幸生

大 船木真一 太 一条正夫 小 折笠成美 笛 山田和彦

地謡 角田恒雄 渡部 伸 星 英男 木村武晴 鈴木直樹

平林光雄 平山 昇 中村寿男 上野正義 有我嘉雄

後見 丑米義弘 小野木保 伊東 正 坂内庄一 荒川 勝

西王母ー あらすじと解説

中国の古代神話に「君主がよい政治を行うと、西王母がご褒美として、三千年に一度実る桃をその君主に献上する」と言われている。

能のはじまる前に,後見役が大屋台という作り物を舞台に運んだ後、王(ワキ役)と大臣(ワキヅレ)が舞台に登場し、地謡とともに情景を次のように説明します。

「いまだかってない賢い王の政治のため、国は平和で栄えている。これは大変喜ばしいことだ。まばゆくまでに輝く宮殿の四方には、諸侯や身分の低い人たちも集まっている。そして町は昼も夜も賑わっている」。

観客は質素なつくりの大道具を見ながら、きらびやかな大きな宮殿を想像し、臣下に囲まれている王をイメージしなければなりません。

そこへ、桃の枝を肩に載せた一人の若い女性(前シテ)が現れます。

「この枝は3000年に一度だけ、片方の枝に花を咲かせ,そして実を結ぶ桃の枝です。今しも、この枝に花が咲いたのは、名君の善政の賜物です。私はあなたにこの枝を捧げたい」と彼女は言います。

帝王は尋ねます。「それでは、この枝はあの西王母の園の桃ですか?」

彼女はそれには答えません。「実は、私は天国の人間で、西王母の分身です」と彼女は身分を明かします。そして、天国が不老不死の楽園であると語ります。やがて桃が実るだろうからその時は、桃を献上するために再び戻ると彼女は彼に約束し、姿を消します。

帝王はこの出来事を大層めでたいことの起こる前兆として考えます。そして彼は宮中の楽人を集め楽器を鳴らし西王母の出現を待ちます。

やがて、宮殿の庭に光が差すと(想像して下さい)、赤い錦を着て、腰に剣を下げ、冠をつけた美しい西王母が現れます。

彼女は侍女から桃を受け取り、それを帝王に献上します。これで、彼の不老長寿は約束されたことになります。喜びの酒宴において、彼女は着物の袖を翻し、美しく舞います。やがて鳥たちを伴い、彼女は静かに西の天に舞い上がり帰って行きます。(文責 鈴木圭介)

春季演能会 5月29日(日) 会津能楽堂 残念ながら雨でした。

●舞囃子

|

|

|

|

↑「志 賀」 渡部妙子

大 船木真一 太 森田ルリ子 小 平山 昇 笛 渡辺ヒロ子

地謡 白井治男 鈴木圭介 相田幸三 相良 実

佐野健一 中村寿男 平林光雄 長澤 豊

「小 督」 渡部マサ子 →

大 坂内庄一 小 長谷川桂子 笛 堀篤子

地謡 小林 忠 河合政弘 湯田真佐弘 長沼常哲 |

|

|

|

「七騎落」 荒川 勝

大 平山 昇 小 山田風月 笛 佐藤 仁

地謡 松尾幸生 皆川米作 鈴木直樹 渋川兼三

谷川信雄 松川善之助 佐藤信英 有我嘉雄 |

|

●能 杜若ーかきつばた シテ 吉田幸子

ワキ 上野正義

大 坂内庄一 太 一条正夫 小 折笠成美 笛 山田和彦

地謡 広谷元子 渡部ヒロ子 山垣美枝子 渡部静子 宇田宣子

濱崎幸子 玉川おくに 佐藤ヨシカ 瓜生光子 古田豊子

後見役 松川善之助 丑米義弘 小野木 保(物着 小野木和子 堀篤子 外 )

あらすじ

東国行脚を志した都の僧(ワキ)が、三河国八橋(現在の愛知県)までやってきた。 沢辺一面に咲く杜若(アヤメの一種)に見とれていると、 そこへ、どこからともなく一人の女(シテ)が現れる。

女は「この八橋の杜若は、伊勢物語の中で在原業平によって和歌に詠まれた、由緒ある花である」と言う。その謂れを語り始める。 八橋の地名は川にかかる八つの橋に由来している。在原業平は「かきつばた」の五文字を句の上に置き、旅の心を詠んだ和歌が 「唐衣きつつなれにし妻しあれば、はるばるきぬる旅をしぞ思ふ」だという。

「今、業平はこの世にいなくなったが、八橋の杜若はその時のことを思い出し、今でも美しい花を咲かせている」とも言う。 女は、夕暮れが訪れたことを知ると、旅の僧に一夜の宿をと自分の家に招いた。

その夜、女は透き額の冠ときらびやかな衣をまとって旅僧の前に現れる。「このような賤しい身分の女が、宮廷貴人のような装いで現れるとは……」 訝しがる旅僧に、女は「この衣は和歌に詠まれ、二条天皇の后となった高子が着ていた”唐衣”、冠は業平の形見である」と説明する。 そして、自分は杜若の精であり、菩薩の化身としてこの世に現れた業平の和歌によって仏果を得ることができたので、今は亡き業平を弔いたいのだと伝える。

「初冠」とは、業平が春日神社の祭の使者として透き額の冠を許されたことを指し、御前での元服の儀式という前例のない形をとったため「初冠」と呼ばれるようになったこと。 そして女は「自分の語った事を嘘と思わないで欲しい」と頼み、旅僧を労うための舞い(序の舞ーゆったりした気品のある静かな舞)を舞って、どこへともなく去っていくのだった。杜若の精は草木や全てのものを成仏に導く法を授かり、悟りの境地を得て、夜の白むとともに姿を消して行くのでした。

|

|

|

ワキの出 |

シテがワキに話しかけて出て来ます |

|

|

|

シテとワキの問答 |

シテの序の舞が始まります。ゆったりした囃子に乗ります |

|

|

|

地謡の謡わないでの舞は所作に特別の意味はありません |

地謡が謡っている内容に合う所作(動作・舞)に気づきましたか |

|

|

|

舞台には初夏の風が吹き抜け、衣も揺れます。自然豊かな会津の青田や水辺の臭いも運ばれていました. |

その風に薄い装束が適度に揺れ、舞を引き立てます。野外の舞台ならではの効果を感じたと感想を寄せられています。 |

●素謡 下記のほかに2グループ「三笑ーみやび会」、 「祇王ー能楽会女性」は写真がなく掲載できませんでした

|

|

|

|

(上)土蜘蛛ー宝円会・龍宝会 枕慈童ー能楽会男性(下) |

昭君ー輝雲会・喜宝会(上) 巻絹ー観世流(下) |

|

|

|

|

仕舞

|

右近(渡部静子) |

熊野(山垣美枝子) |

|

藤戸(折笠成美) |

難波 (佐藤ヨシカ) |