平成20年 行事の記録

2008 秋季演能会 2008年11月29日(土) 於、文化センター

能「小督」 あらすじKogou

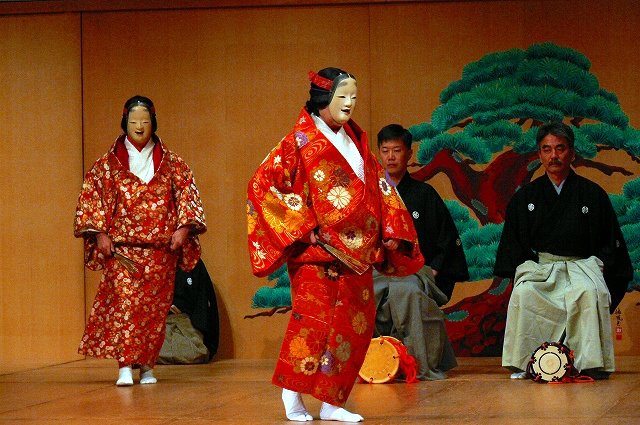

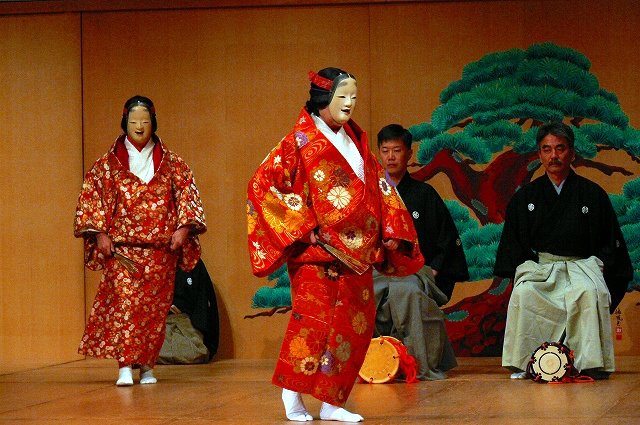

| 小督(古田豊子)と侍女(宇田宣子)が舞台に入り、舞台右のワキ座に座し、後見役(荒川勝)が「片折り戸」を運び、嵯峨野でのわびしい生活場面を作る。今回の演出では「中入り」後からの場面から始まった。したがって前半は省かれワキ(勅使)の出はない。、」 |

| 大鼓(船木真一)小鼓(浅見晃司 )笛(浜崎幸子)の囃子で後シテの仲国(伊東 正)が名馬に乗って嵯峨野にやってくる。シテの右手は鞭、左手は手綱を持ち馬に乗っている所作である。 |

| 想夫恋の琴の音に小督の住まいを探し当て、案内を請う。侍女(宇田宣子)が面会を断る。大事な場面に入るので後見役は上位者の丑米義弘氏に代わっている。 |

| シテ(直面と言ってシテが面を着けない)は帝の手紙を預かっている由を語り侍女にとりなしと面会を重ねて頼む。 |

| 侍女のとりなしで小督は仲国に会うことを決意する。侍女は片折り戸の外に出て主人の意向を仲国に伝える。この後、「片折り戸」は運びだされる。 |

| シテは帝の心情を小督(古田豊子)に伝え、預かっている手紙を手渡す場面。 |

| 小督の局は帝の手紙を読み帝の寄せる思いに感涙し、仲国の帝への返書の要請に、寵愛されたわが身を思い帝への手紙を書きます。 |

| シテの仲国は返事を頂きます。 |

| 仲国は喜び勇んで帰ろうとしますが小督に引き止められます |

| 小督は酒肴を用意してご苦労をねぎらいます。侍女が酒を注ぐ所作。 |

| シテは名月を愛で男舞(現在能で舞われ、テンポは速め。面はかけない。男性役の舞) を舞います。 |

|

シテ 伊東 正 小督 古田豊子 侍女 宇田宣子 大 船木真一 小 浅見晃司 笛 浜崎幸子 地謡 皆川米作 渡部測行 佐野健一 青山 伯 平林光雄 中村寿男 佐藤信英 上野正義 後見 松川善之助 丑米義弘 小野木 保 松尾幸生 木村武晴 荒川 勝 装束方 小野木和子 吉田幸子、玉川おくに 佐藤ヨネ 森田ルリ子 丸山美伊子 岸栄一郎 ほか |

舞囃子

| 志賀 渡部妙子 | 雲林院 長谷川桂子 | 左下 紅葉狩 五十嵐久子 |

他に仕舞 敦盛(堀篤子) 三輪(浜崎幸子) 笠の段(渡部測行) 融(遠藤ヒロ子)の出演があったが記録写真なし。

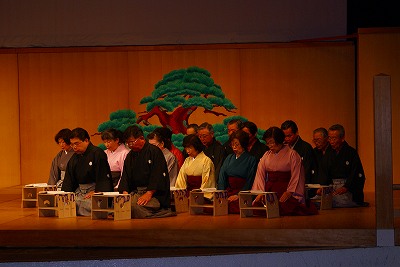

素謡 夜討曽我(上段左) 須磨源氏(上段右) 羅生門(下段左) 砧(下段右)他に花月、弱法師は写真なし

写真 船木宗市

第22回会津鶴ヶ城薪能 「岩船」 あらすじstory ㍻20年9月23日(祝)

| 15:53 会津祭り「歴代藩侯大名行列」の解散式が行われまもなく終了。この舞台が能舞台に早変わりする。 80分の早業である | 15:56 その頃、待機していた能楽会会員が舞台裏に荷物を載せたトラックを横つけ、テントや舞台に運ぶ準備にかかる。高年齢者が多く作業は大変である。 |

|

|

| 16:14 提灯を立てる人、舞台を掃除する女性、舞台では「橋掛かり」つくり、正面の老松の鏡板(幕)の取り付け作業も見える。 | 16:34 すでに見所のブルーシートを並べ、後方には椅子を並べたところに席をとっている人も見える。 |

| 16:40 篝火台は4基ある。下には鉄板を敷き芝生を痛めないように配慮している | 17:05 しめ縄をはった採火台を作り、神聖なる火をともして、火入れ式に備える。こうした舞台に立たない能楽会員の協力なくして薪能は成り立たない。 |

| 臨時楽屋のテントでは、装束方の奮闘が行われている。着付けの順序は ツレ→ワキ→シテと役の重さに従って行われる。ワキの着付け |

17:07 シテーまだ緊張感はなさそうだ。 |

| 17:20 会長挨拶 山田和彦 また少し明るい。会津能楽のこと。「方言の多い江戸時代にあって謡曲の言葉は全国標準語の役割があった」成る程とうなずく観客。 能楽堂の建設が始まったこと、募金のお願いなどのお話であった。 | 17:34 舞囃子「箙」 シテ 佐藤ヨシカ 大鼓 船木真一 小鼓 山田和彦 笛 堀 篤子 地謡 五十嵐ヒロ子 渡部ヒロ子 大野千佳子 石田セツ子 浜崎 幸子 瓜生 光子 |

| 観世流 仕舞「清経」クセ シテ 松枝千代子 地謡 小林 忠 河合正弘 湯田真佐弘 長沼常哲 |

観世流 「蝉丸」道行 シテ 神田サダ子

|

|

能 「岩船」 あらすじ Iwahune story シテ 平山 昇 ワキ 佐野健一 ワキヅレ 佐藤信英、皆川米作 大鼓坂内庄一 小鼓折笠成美 太鼓一条正夫 笛山田和彦 地謡 松尾幸生、上野正義、有我嘉雄、 鈴木直樹 平林光雄, 中村寿男、 佐藤昌一、 |

宝生流 仕舞「松風」 シテ 野崎 邦子 (宝生流仕舞のもう1名の写真は不出来で掲載できず) 地謡 渡部静子 渡部妙子、佐藤ヨシカ、古田豊子、広谷元子

| 18:00 火入れ式。いつもの年より、天守閣のライトアップの光、省エネのためか、天守閣の映りが悪い。それとも、72歳カメラマン、老化のせいか? | 18:09 、すっかり帳の下りた鶴が城内に 楽屋でのお調べ(囃子ー)が、静かに、厳かに響き渡り、出演者の緊張感は高まるし、観客も期待感で待っている。舞台には誰も出ては居ないが、もう「能」は始まっているのだ。薪の燃える音と焚き火係りの白装束が「演能」の雰囲気を盛り上げる。 |

| 18:19ワキが先頭でワキヅレ2名が続く。このあとパプニングが起こる。シテ柱の根元に前を歩くツレの長袴が引っかかり、歩けなくなる。客席から笑いが漏れる。しかし後方を歩いていたツレが直して、能は無事に進行する。 | 18:17 地謡 松尾幸生、上野正義、有我嘉雄、 鈴木直樹 平林光雄, 中村寿男、 佐藤昌一、(1名欠席) |

| 天皇に仕える臣下(ワキとワキツレ)が、宣旨により住吉の海岸に立つ市に、中国や高麗の宝物を買い取りに来ます。帝の治世が正しく、人々の平和で豊かな暮らしを喜びます。 |

18:25 前シテの部分が省かれ、早笛に合わせて海中に住む 竜神(後シテ)が颯爽と登場し、舞働きという動きの激しい舞いをします。 手に持っている棒は櫂を表している。 |

| 18:25 シテは宝を積んだ岩船を八大竜王とともに「えいやえいや」と住吉海岸に岩船を漕ぎます。彼らはおびただしい数の金や銀の宝物を船より降ろします。 | 18:33 実際の舞台ではシテ一人ですが、観客の皆さんは8人の竜神が登場しているシーンを想像してご覧ください。最後に、この国の万代までの繁栄を寿ぎ海に帰って行きます。シテに続いてワキツレ、ワキは立ち上がって退場の体勢に入ったところ。およそ15分弱の短い能でした。 |

お疲れさま。それぞれの感動、反省を胸に秘めて記念撮影。

春季演能会 能「敦盛」あらすじstory 平成20年5月25日(日)

源氏の武将であった熊谷直実が、出家して蓮生法師となり、一の谷に向っている。戦とはいえ、平氏の年若き公達(平敦盛)を討ったことに心を痛め、その跡を弔おうと思っている

のである。 源氏の武将であった熊谷直実が、出家して蓮生法師となり、一の谷に向っている。戦とはいえ、平氏の年若き公達(平敦盛)を討ったことに心を痛め、その跡を弔おうと思っている

のである。 |

草刈男(前シテとツレ)が現れる。 |

一の谷に着くと、どこからともなく聞こえてくる心地よい笛の音が聞こえる。それはこの辺りの草刈男たちが、一日の労働の慰めにと、家路に着く道すがら吹く笛の音だった。 一の谷に着くと、どこからともなく聞こえてくる心地よい笛の音が聞こえる。それはこの辺りの草刈男たちが、一日の労働の慰めにと、家路に着く道すがら吹く笛の音だった。 |

本番3週間前と2週間前には「舞囃子」と「能」の申し合わせ(予行演習)が行われる。 |

|

前シテ(草刈男の一人)が残ってワキの蓮生法師と問答をしている場面(右の場面)の練習風景(申し合わせ、上の写真も同様) |

一人の草刈男だけがその場を離れようとしない。 一人の草刈男だけがその場を離れようとしない。蓮生法師が理由を問うと、十念(南無阿弥陀仏を十回唱えること)をもらいたいとの由。敦盛の縁者で、自分の名はいわなくても分かるはずだ、と言い残してどこへともなく消えてしまう。 |

|

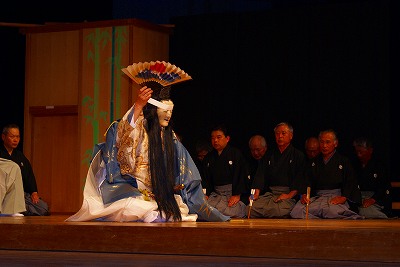

中入り後、敦盛の菩提を弔う蓮生法師の許に、夢か現か、軍姿の敦盛の霊(後シテ)が現れる。敦盛の霊は、蓮生法師の日夜の回向によって成仏できたと礼を述べると、わが身を懺悔するために最期の様子を語り始める。 |

敦盛は秘蔵の笛を忘れて引き返し、海辺に戻ると味方の平家一門は我先に船に乗り込み、すでに海上に逃げている。はるかに海を望む場面。 |

|

一の谷の合戦の前夜、敦盛の父である経盛は、一族郎党を集めて"最後の宴"を催した。 その時、敦盛は翌日の合戦での死を覚悟し、秘蔵の笛を心ゆくまで奏で平家一門の栄華を表現するを舞・みやびの世界である。 |

後シテ 折笠成美 前シテ 一条正夫 ツレ 鈴木圭介 青山 伯 ワキ 平山 昇 大鼓 坂内庄一 小鼓 浅見晃司 笛 山田和彦 後見 丑米善弘 小野木 保 鈴木直寿 船木真一 装束方 小野木和子 吉田幸子 玉川おくに 森田ルリ子 丸山美伊子 岸栄一郎他 |

波打ち際に馬を返して立ちはだかった敦盛は刀を抜いて、ニ太刀、三太刀打ち合うが、平家の豪傑直実の腕力にはかわなず、馬上で組み合ったかと思うと、波打ち際に一緒に落ち、そのまま討ち取られた場面。 波打ち際に馬を返して立ちはだかった敦盛は刀を抜いて、ニ太刀、三太刀打ち合うが、平家の豪傑直実の腕力にはかわなず、馬上で組み合ったかと思うと、波打ち際に一緒に落ち、そのまま討ち取られた場面。 |

自分の最期を回顧している場面。刀を振り回しているが、華麗な舞である。 |

自分の最期を回顧し終わり、仇を恩で報いてくれた蓮生法師に重ねて礼を言う、「二人はもはや敵同士ではなく、ともに来世を蓮台で迎える身(成仏)である」と言う。刀を捨て舞台を去るラストシーンである。後見役が刀を拾い,片付けるところの写真。 |

装束方は翌日集まって湿気を抜き、ほころびを点検、アイロンをかけ、たたむ。この日は6名が自主的に集まった。 |

スチームアイロンの場合「洗った手ぬぐいでも色落ちすることがあるので手ぬぐいは使用しないで」とアドバイスあり。この日は色の濃い布であり、「まあーいいか」と指導者も黙認。 |

襟の方をたたむのが指導する先輩である。こんなところにも格式や技術を重んじる能の世界を垣間見ることが出来る。 |

|

水衣の修理箇所を指差す |

役者の体格がよくなっているので、袖が短く、腕が出るので、数年前、似たような帯地で袖を長くしたという(後方のメガネ会員)。この着物の上に羽織るので、継ぎ足しの部分は見えない。写真では見えないが、よく見ると「刺し子縫い目」が随所にある。 |

舞囃子 「船弁慶」ー前(観世流) シテ 渡部マサ子

大 角田久美子 小 長谷川桂子 笛 石田桂子

地謡 小林 忠 河合政弘 湯田真佐弘 長沼常哲

「吉野静」 シテ 小野木和子

大 平山 昇 小 浅見晃司 笛 山田智子

地謡 鈴木直寿 星 英男 皆川米作 佐藤昌一 松川善之助 有賀嘉雄

「船弁慶」ー後(宝生流) シテ 山垣美枝子

大 船木真一 小 山田風月 太 森田ルリ子 笛 堀 篤子

地謡 古田豊子 広谷元子 渡部静子 浜崎幸子 佐藤ヨシカ 渡部妙子

素謡ー 撮影の関係上、3グループのみ掲載 、「仕舞」も演じられたが写真掲載を省きました。

熊坂(みやび会)、箙(輝雲会・喜宝会)-photo1、 藤(能学会ー女性)-photo2、

篭太鼓(宝円会・竜宝会) 小袖曽我(能学会ー男性)、 小鍛冶(観世)-photo3